経済産業省は、2017年4月14日に「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書」を発表した。パリ協定のもと、脱炭素エネルギー体制の構築へと世界的な構造転換が進む中で、この報告書は日本の進む方向をどのようにとらえているのか、レビューしてみよう。

温暖化対策から脱炭素へ — パリ協定以降は切り替えが必要

パリ協定の最も重要なことは脱炭素を決めたことだ。第4条第1項は持続可能な発展の脈絡の中で、今世紀後半には排出と吸収源のバランス[1]が実現するように締約国は排出をピークさせ、削減すると規定している。

[1] これは最後に残ったCO2の排出は同量の吸収源(森林など)で手当てをすることでCO2の影響を相殺するという考え方である。パリ協定はそれを持続可能な発展の脈絡で実現すると規定している。よって本稿ではこのバランスのことを単に「脱炭素」と呼ぶが、それは常に「持続可能な発展を維持しながら実現されるべき脱炭素」という意味である。

そのための削減目標として、「自国が決定する貢献(INDC)」を各国が提出することになっている。しかし、この目標は自己申告によるものなので、そもそも達成できて当たり前の数字であるといえる。パリ協定の理念のもとで真に意味のある目標とは、すべての国が脱炭素を実現することだ。

現在、我が国では2050年時点のCO2排出を現状より80%削減することが長期ビジョンとして議論されている。しかし、パリ協定では2050年以降の早い時期に脱炭素を実現しなければならない。長期ビジョンを議論するなら、本当はパリ協定に即して「脱炭素」をどう実現するかを議論するべきだ。

明らかにパリ協定では脱炭素が大目的だ。しかし、2017年4月14日に経済産業省から発表された「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書」では、地球温暖化対策の大目的は「持続可能な発展」だとしている(P9とP16)。パリ協定では持続可能な発展は「脈絡」という扱いだ。パリ協定とは異なる目的が導入されている。

これは一体どういうことか?今日、持続可能な発展に異議のある国はない。なぜ「当たり前なこと」が強調され、本来強調されるべき脱炭素が強調されていないのか?

パリ協定以降、世界のすべての国は低炭素発展戦略を定期的に策定し、提出することになった。次第に「温暖化対策」という用語自体が時代遅れになるだろう。どの国も削減負担を軽減するゲームから、自国の「脱炭素エネルギー体制」を目指すゲームに変わるからだ。自分にふりかかる負担を減らすのではなく、自分に得になることを率先してやるゲームだ。思考の切り替えが必要だ。

今から30〜50年かけても脱炭素は不可能なのか?

この切り替えがないと長期ビジョンの議論も混乱する。「温暖化対策」のママならば、気候科学は不確実だという議論が生まれる。温暖化は最適解のない問題だ、厳格な数値的行動は不必要だといった観念を生む。国際情勢は不確実だし、フリーライダーは出て来るし、万事が不確実だから、状況の変化に合わせて行動を柔軟に変化させる「しなやかさ(P17)」が必要だということになる。さらに、外国の温暖化対策に協力することが貢献だという議論になる。

その上、この報告書では「2050年80%削減」ですら「現在の技術を前提として国内対策のみで実施すると、巨額のコスト負担や産業の衰退を起しかねない(P9)」と論じている。さらに、仮に業務、家庭、運輸、エネルギー転換部門をほぼゼロエミッション化できたとしても、80%削減という水準においては、農林水産業と2〜3の産業しか国内に許容されないことになる … とも論じている(P10)。要するに 「… エネルギー関連インフラを総入れ替えすることが必要となり、巨額のコスト負担と痛みを伴う産業構造の大転換を意味する (P10)」という。他に重要政策も山積するので、負担を負いながら構造転換を進めるのは非常な困難が伴う(P10)という結論だ。

では一体国民はどうしたら良いのか?すでにエネルギー転換を進めている産業界はどうしたら良いのか?報告書は「省エネや既存の低炭素技術の普及など、やっておいて損のない対策は先に行っても後悔しないだろうから躊躇なく実施すべきだ(P17)」といっている。しかし、この報告書は「地球温暖化対策にはあらゆる施策の総動員がなじまない(P18)」とも断定している。この気持ちは全編で見え隠れしていて矛盾した印象を与えている。どうやら本旨は「ホドホドで行くべきだ」ということのようだ。でもどの程度のホドホドさで行けばよいのか?国民は迷うだろう。

その上、単純な疑問への答えがない。産業構造の大転換は大変な痛みだといわれているが、どういう価値基準に基づくのか?どれ程の痛みなのか?それに、この問題は痛みやコストだけではないはずだ。産業構造の転換がコストと痛みを伴うだけなら、誰も投資しなかったし、今日の日本も英国も米国もなかった。およそ投資も構造改革も損失や負担だけではない。機会は増加し、雇用も増加し、所得も増え、競争力も格段に強化された。輸出も増加した。 痛みやコストは成長の中で対応できた。こうした至極当然のことが、この文脈ではもっと分析されるべきだ。なぜ論じられていないのか?

時間軸も極めて重要だ。コストがかかりすぎ痛みを伴うというが、いつ、どこにどういう痛みが出るのか?これまで成功してきた政策上の対応にさらなる改良を加えてやってもダメなのか?過去70年間の次々と構造転換をしてきた我々の原体験とは本当に違う問題なのか?これから2050年まで30年以上、2075年までなら50年以上の歳月をかけても出来ないことなのか?

この報告書には以下のような記述がある(一部簡略化した)。

… IoT、ビックデータ、人工知能(AI)、ロボットなどの出現で、新たな技術革新の可能性が生じている。これらの技術が全く新たなニーズを充足し、あらゆるビジネスが 従来の業種の壁を越えて、広範なプレイヤーを巻き込んだ大競争に突入している。この結果、産業構造、就業構造自体が、予見することが極めて難しいほど急激な変革の可能性を帯びている。現在予見できない新たなイノベーションを創出することが、経済成長と両立した抜本的な排出削減に向けての鍵である(P15)。

これまで予見できなかった大競争の出現で「産業構造や就業構造などですら予見が難しいほど急激な変革」が起きようとしているという。しかもここわずか5〜10年足らずのことだ。この延長線上で考えると、脱炭素化はコストがかかりすぎて困難だなどと断定することも出来ないのではないか?従来型の思考や観念で脱炭素は「出来ない」とか「困難だ」と断定してはならない … どうやらこの記述はそれを示唆している。

同様に深刻な疑問は、脱炭素時代がもたらす「安全保障の確立」という国際的な巨大なプラスについて言及が一切ない点だ。脱炭素エネルギー体制は、国の安全保障、エネルギーの安全保障の面で巨大な進展だ。無資源国日本にとって歴史的に経験したことのない新時代が到来する。この国は国際紛争に影響されないで持続成長が可能になる。これこそ、この国がほとんど国是として目指してきたことではないか?

報告書の全編を通じて、困難の強調はあるが、脱炭素化がもたらすプラスの便益に関してはほとんどまったく言及がない。自分の「出来る信念」をワザワザ圧殺しているようだ。しかし、実はこの国のこの手の議論はいつもこうだった。それが大きな閉塞感を生んできた。一体いつまでこの議論を続けていくのだろう? 「ホドホドで行こう」 … こういうメッセージはもうやめるべきだ。いつまでもこの調子では国の将来を誤るのではないか?「出来る信念」をもっと正直に前面に出すべきだ。

国民はパリ協定を支持し、行動しようとしている

一方、日本の世論の趨勢は明らかにパリ協定に基づいて最も積極的に行動しようとしている。パリ協定の真の意味合いは脱炭素だ。そして、世界はすでにその方向に動いていると国民が知ったなら、日本は誰よりも真っ先に脱炭素エネルギー体制を実現した方が得だといいはじめるだろう。なぜならこの国は過去70年間世界を相手にして一貫して先手必勝でやってきたのだから。

囚人のジレンマとかフリーライダーの有無とか、気候科学の不確実さとか、国際情勢の不安定さとか、あらゆる施策の総動員は不要だといった議論で甲論乙駁して収拾がつかなくなる事態はもうやめるべきだ。国民一丸となって脱兎のごとく脱炭素に向かった方が賢明だ。国民はそう思うだろう。

再エネを主流化し、日本のエネルギー転換を目指す経済人は多い。多くの有力企業リーダーが脱炭素化に支持を表明している。再エネとその関連産業は年々大きな存在となっている。市民団体は大きな声を上げている。再エネは全国で強い地域的な支持を得ている。自治体も行動している。今日、製造業だけでなく、サービスや運輸、建築等の産業分野、分散型電力の推進グループ、水素社会を目指す人々の熱意と実績は年々顕著だ。それに、再エネとその関連技術は急速に価格が低下している。それが雇用や成長や技術革新の面で大きな牽引力になっている。しかし、このようなエネルギー転換の主役たちがこの報告書の検討に参加した形跡はほとんどないし、彼らの動きを支援しようとする文言もない。再エネとその関連技術の驚異的拡大は「緑のビッグバン」[2]だといわれるようになった世界の趨勢とは趣を異にする扱いだ。

[2] 5月17日付フィナンシャル・タイムズ紙記事:The Big Green Bang: how renewable energy became unstoppable

非連続的な革新技術は不可欠なのか?

この報告書では「現在予見できない新たなイノベーション、非連続的な技術イノベーションが抜本的な排出削減に向けて不可欠だ(P32)」とされている。現在予見できない新たなイノベーションへの投資は当然強く支持されるべきだ。しかし、一方では既存の低炭素技術とその周辺で生まれて来るべき次世代技術を駆使して脱炭素は可能だという有力な議論もある。非連続的な技術イノベーションへの期待感が、再エネ等の既存の低炭素技術の大量導入を阻害してはならない。

既存の低炭素技術と今後派生する技術を前提とする脱炭素ビジョンの世界的な議論の例:

- 世界銀行:むしろ炭素価格などの政策体系が重要だ「3 Steps to Decarbonizing Development for a Zero-Carbon Future」(May 11, 2015)

- IEA and IRENA:経済負担なしに2060年までに脱炭素が可能「Perspectives for the Energy Transition 2017 Executive Summary」

- Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP):主要国の実態分析から脱炭素は可能と結論「2014年報告書の要約(仮訳)」

- 三菱総研:オールジャパンで課題を乗り越えれば80%削減は実現可能「脱炭素社会の実現に向けた2050年ビジョン」

- WWF:「脱炭素社会」に向けた長期シナリオ(2017年版)

- 大野輝之(自然エネルギー財団 常務理事)「総理、脱炭素技術は今そこにあります」

- JUST:2030年省エネ30%、再エネ電力35%(発電量割合)、温室効果ガス排出削減40%(90年比)こそが日本に経済発展をもたらす(JUST issue paper No.3, 2015年5月1日)

- JUST:日本の温暖化対策数値目標引き上げに向けて-課題と対応策の検討-(JUST issue paper No.4, 2016年5月25日)

- 槌屋治紀:”Sustainable energy strategy primarily involving renewable resources in Japan” Sustainability through Innovation in Product Life Cycle Design (Springer)

- マーク・ジェイコブソン(スタンフォード大学教授):自然エネルギー100%の世界は可能「100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS) All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World」(2017年4月7日)

- シェル石油:ネット・ゼロ排出を全球で実現「A BETTER LIFE WITH A HEALTHY PLANET: PATHWAYS TO NET-ZERO EMISSIONS」

第三国への協力を主流化する方針について(三つの矢)

この報告書は、2050年80%減という目標を国内措置と外国での貢献の二本立てで実現する方針だ。それは現在の技術を前提として国内対策のみで実施すると、巨額のコスト負担や産業の衰退を起しかねない(P9)という理由からだ。三つの矢を駆使して外国に協力し、その低炭素化を図り、それを日本の貢献として算入し、日本の数字的な誓約を全うするという構造になっている。報告書は国際貢献より国内対策が先だという考え方は「本末転倒だ(P24)」とも述べている。

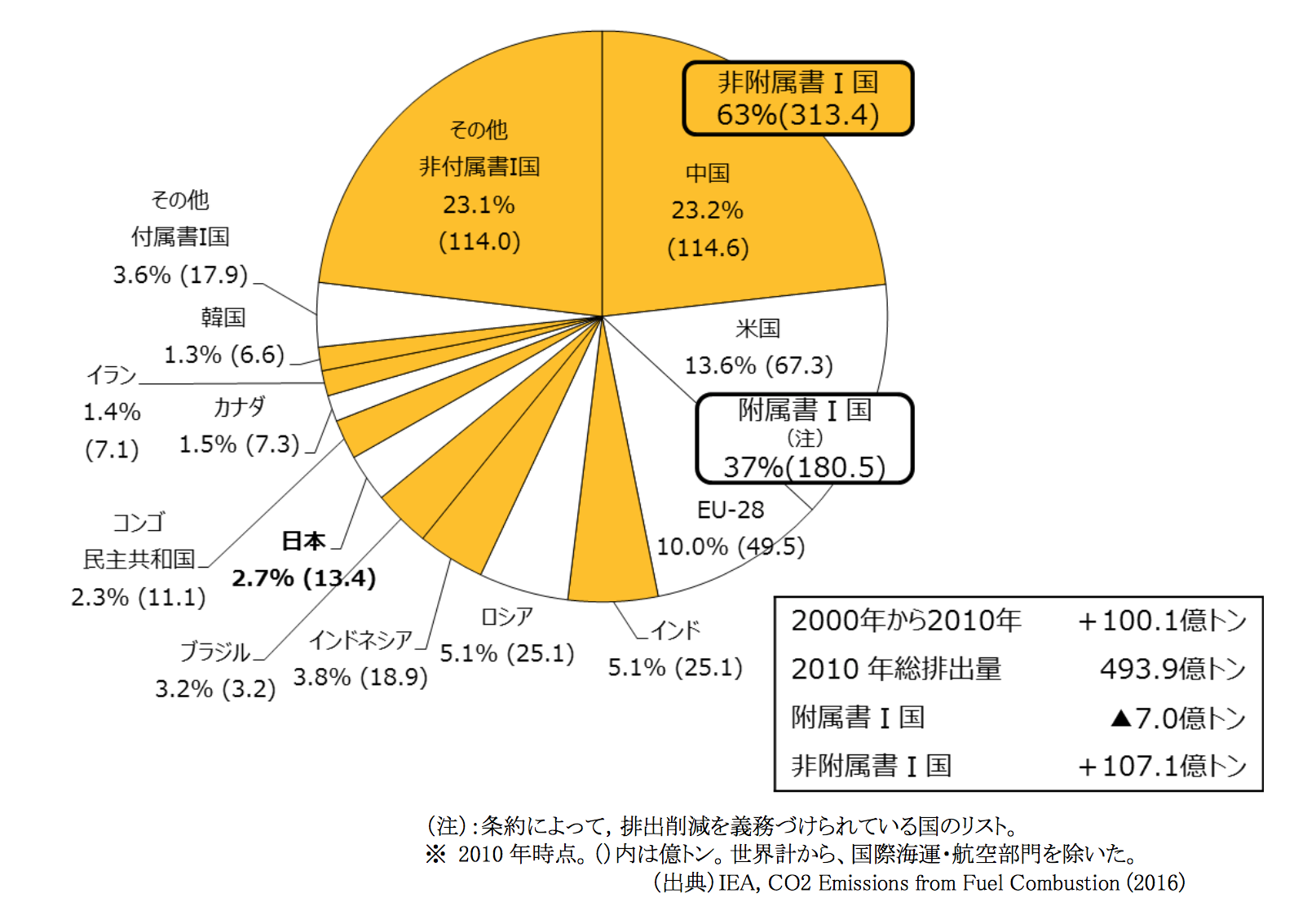

外国の低炭素化に協力する … 日本企業の商機拡大を図る … もちろん推進するべきだ。しかし疑問もある。例えば、本当に日本の革新技術の出番は大きいのか?報告書P22の[図2-2]が示している通り、GHGの75%以上は僅か13か国が排出している。残りの180か国は微細な炭素経済国だ。

各国別の温室効果ガス排出量シェア

これらの微細な炭素経済国が脱炭素に向かう時、まず、既存の低炭素技術(主として再エネ技術)からはじめるだろう。急速に安価になっているからだ。同じことは中国やインドなどの上位13ヶ国でも起きている。レベルが高く往々にして高価な日本の革新技術の貢献量は実際どれほどか? … よく見定める必要がある。

それから外国との交渉が成功するかどうかだ。日本は「相互協力による国際貢献の多寡を競い合う新たなゲーム」を国際交渉で「仕掛けて(P27)」いかなければならないが、具体的な方法や戦略は提示されていない。ゲームの参加国はどれほどかも不明だ。一見して結構難しい交渉だ。だが、国内対策を国際貢献より先行させるのは本末転倒だとしている以上、報告書には成算があるように見える。

さらに、報告書はダブルカウントの排除や貢献量を正確に計測するのではなく、官民の貢献を具体的に「見える化」することからはじめるべきだと論じている(P27)。また、「我が国は自国の総排出量を超えて世界全体の排出削減に貢献するカーボン・ニュートラルを目指す。(P27)」とも述べている。

詳細は不明だが、透明性とアカウンタビリティが最も重視されているパリ協定の体系の中で、仮にダブルカウントを厳密には排除しないとか計測の正確さを追求しないなら、抑々国際合意は出来ないのではないか?そういう仕組みは世界の低炭素化には貢献しないという反論が交渉で提起されるだろう。どういう仕掛けなのか?詳細が示されるべきだ。

一番の問題は2050年までの時間軸のどの辺りで日本主導の国際合意が出来上がり、協力プロジェクトが実行され、貢献量の数値が確定するのかという点だ。ここが判然としない間には再エネ推進等の国内措置にブレーキがかかるだろう。本来なら既存低炭素技術の急速導入を進めるべき時に、三本の矢への期待感がそれを妨害するのではないか?

実は同じ構図の問題が日本ではいつも発生してきた。そして、いつもそれに足を取られてきた。今回はこの国際合意が難航しても、脱炭素エネルギー転換に向かう国民と産業界の運動が抑制されてはならない。抑制されれば二つとも失う危険がある。そうなればそれこそ本末転倒だ。そういう危険がある以上、もっと直截に「日本脱炭素長期計画」を国策として確立し、全国民と全産業界にホドホドではなく、あらゆる施策を総動員して脱炭素に向かうような有為な行動を促した方が良策ではないのか?こちらの方が責任ある政府の政策ではないのか?

カーボンプライシングについて

この報告書では、「50年80%削減という水準においては、農林水産業と2〜3の産業しか国内に許容されないことになる … 」と述べている。このような日本の将来にとって極めて深刻な展望について、これ程断定的な議論をした割には、その根拠となる証明的議論は皆無だ。

その一方で、カーボンプライシングが有効でないという議論については複雑な証明的議論が行われている。この報告書が客観性を持とうとするなら前者についても複雑な証明的議論が行われるべきだ。

ともあれ、カーボンプライシングが有効でないという議論は国際的ではない。むしろ脱炭素を経済合理的に実現するための不可欠な制度はカーボンプライシングだという議論の方が圧倒的に主流である。

カーボンプライシング(CP)が脱炭素への有効な政策だとする議論には、以下のような例があり、この他に多数の学者や専門家が推進している。

- Carbon Pricing Leadership Coalition:世銀、IMFの他にMITなどの有名大学と世界の産業界代表の組織体。CPがイノベーションを引き起こし、排出削減を実現すると主張

- OECD Effective Carbon Rates Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems:OECD、IMF、世銀などの国際機関では、CPの有効性は当然視されている

- IMF: Carbon pricing central to climate change challenge

- World Bank: Pricing Carbon

- Business Times: World Bank, IMF push for carbon pricing

- TSE-CEC Joint Initiative:フランスの著名な大学が世界の経済学者にCP推進を呼びかけた

- IETA:炭素市場と炭素価格を推進する世界的非営利団体

- Brian Kahn “In Stunning Reversal, ‘Big Oil’ Asks for Carbon Price”:石油メジャーも炭素価格を要求

- WBCSD Emerging Practices in Internal Carbon Pricing | A Practical Guide:世界の大企業連合体WBCSDはCPを支持

それにカーボンプライシングの最大のポイントは、炭素価格を次第に上昇させる仕組みを作ることにある。炭素価格が上昇していくという明示的なシグナルが存在して初めて炭素製品の製造者も消費者も行動を変えるからだ。価格上昇の展望が炭素消費を減らすのだ。最近の例は米国共和党の元老たちの炭素税提案だが、そこでもそうなっている。初年度は排出量1トンにつき40ドルの課税をするが、税額は毎年上昇させるとしている[3]。炭素価格を静態的に捉える議論や、日本の炭素価格は他国より高いといった議論は、現状を無視したまったく意味がない議論である。

[3] The Conservative Case for Carbon Dividends

残っている問題はどういう制度ならこのカーボンプライシングの有効性を最も強く発揮できるかという制度設計論だけである。今後、カーボンプライシングを動態的にとらえた議論が行われるように期待する。

脱炭素経済への大号令と市場と賢明な政策体系こそ不可欠

結局のところ、日本の脱炭素エネルギー転換は産業構造転換の延長線上にある課題だ。この国は素早く手をつけて国際競争で優位に立ってきた。しかも、これから30年とか50年とかの時間軸の話だ。我々の実力からしたら、やれないなどと議論していること自体がおかしいのではないか?

結論的には、21世紀後半の早い時期までに脱炭素を実現することをはっきりと国策とし、政府の誘導的施策と脱炭素に由来する痛みを緩和する諸政策を推進するべき時代だ。そして、特にエネルギー産業やその他の影響を受ける産業セクターと長期的な脱炭素エネルギー転換について開放的な話し合いをはじめるべきだ。国際協力を絡ませて貢献量を稼ぐといったことで幻想や誤解を国民に与えない方が良いのではないか?

なお、この報告書の審議の過程では、2050年までの削減長期ビジョンは日本の次期エネルギー基本計画に矛盾してはならないという議論があったと聞いている。ここでも考え方の切り替えが必要だ。パリ協定はすべての国の脱炭素を求めている。日本のエネルギー計画は当然日本の脱炭素化を目指すべきだ。

新たな国策としての脱炭素経済

過去70年間、日本は世界的にも稀な構造改革を成功させてきた。その過程で巨大な社会不安や犠牲を国民に強いることはなかった。なかったどころか目を見張る成長と競争力強化を実現してきた。

それは国際環境が有利だったからだ…。それに市場が内外ともに開放体制に向かったことも成功を助けた…。しかし、本当は国民の創意と工夫と弛まぬ努力、それに全幅の信を置いて将来の方向性を示した政治や経済や行政の指導性と見識の結果である。そして、脆弱セクターや弱者には再教育や再訓練、研究指導やセーフティーネットを提供し、新しい付加価値システムへの模索を促し、活力を生み、構造改革を進めてきた。要するに持続成長の下で構造改革に成功してきた。

だから脱炭素計画は日本にとって異質で未経験のリスクではない。世界が脱炭素の新文明に向かう歴史的転換点において、たじろぐ必要はまったくない。国民とすでに行動している産業界はたじろぐどころか、この歴史的転換の大事業にこそ創意と工夫と弛まぬ努力を結集したいと念じている。パリ協定を支持する強い世論はそれを示している。

この熱意をくみ取らない政策は失敗するのではないか?国民の支持を得てクリーンな日本の持続成長を目指すべきだ。外国を抱き込む方策に成功するならそれはそれとして、あらゆる施策を総動員する我が国の主体的行動が機軸だ。それがこの報告書には望まれる。