日本のエネルギー構造は、貧困問題という大きなひずみを社会にもたらしています。そのことは、エネルギー政策に取り組む人たち、貧困対策に取り組む人たちのいずれからも見逃されてきました。そのため、抜本的な対策が行われないまま、貧困を助長する構造になっています。同様に、住宅の供給構造も、エネルギーを媒介にして貧困問題を助長しています。これも、住宅政策に取り組む人たちから見逃されて決ました。これらの点に取り組まなければ、抜本的な貧困対策には決してなり得ません。

そこで、貧困対策とエネルギー・住宅政策の関係について、分析しました。人口減少で貧困対策の重要性が増しており、そうした観点からもエネルギー・住宅政策に取り組む必要性が増しています。驚くべきことに、この観点に初めて注目したのは、16世紀のドイツ人・フッガーだったのです。21世紀に生きるわたしたちは、16世紀のドイツ人が理解していたことを、改めて理解する必要に迫られています。

人口減少で重要性を増す貧困対策

急激な人口減少が避けられないなかで、生活や経済への悪影響を緩和するために、貧困対策がさらに重要となります。一見すると、人口減少と貧困対策がどのように結び付くのか、分かりにくいかも知れません。実際、国の地方創生総合戦略は、貧困対策を人口減少対策に位置付けていません。多くの自治体の地方創生総合戦略も同様です。

極めて重要なことは、人口減少に比例して、地域経済を縮小させないことです。日本経済は、内需中心で動いていて、輸出のGDPに占める割合は15%前後です。地域経済になるほど、内需依存型となります。すると、地域の人口が減少すれば、需要も減少し、経済規模が縮小することになります。経済規模が縮小すれば、市場で供給する住民サービス(金融や医療、小売など)が撤退していきますので、生活レベルが低下します。それは、さらなる人口流出を招くことになります。このスパイラルに陥ってしまえば、脱出は困難です。

人口が減少しても、住民の購買力と購買意欲が上昇すれば、需要は比例して縮小しません。そうなれば、人口が減少しても、住民サービスは維持できます。住民サービスの効率化を併せて図れば、一層効果的です。

貧困対策は、購買意欲は高くても購買力が低い人(消費性向が高い人といいます)に対して、購買力を高めることを目指す政策と位置付けることができます。例えば、年収200万円程度の親1人子1人世帯であれば、生活費や教育費でもっと多くのお金を使う可能性が高いですが、年収が使うお金の上限になっています。もし、年収300万円になっても、貯金はほとんどできず、ほとんどを生活費や教育費に充てざるを得ないでしょう。すると、地域の需要はその分だけ拡大します。一方、年収2千万円の世帯の年収を100万円アップさせても、それは蓄財に回る可能性が高いでしょう。それでは、地域の需要を拡大できません。

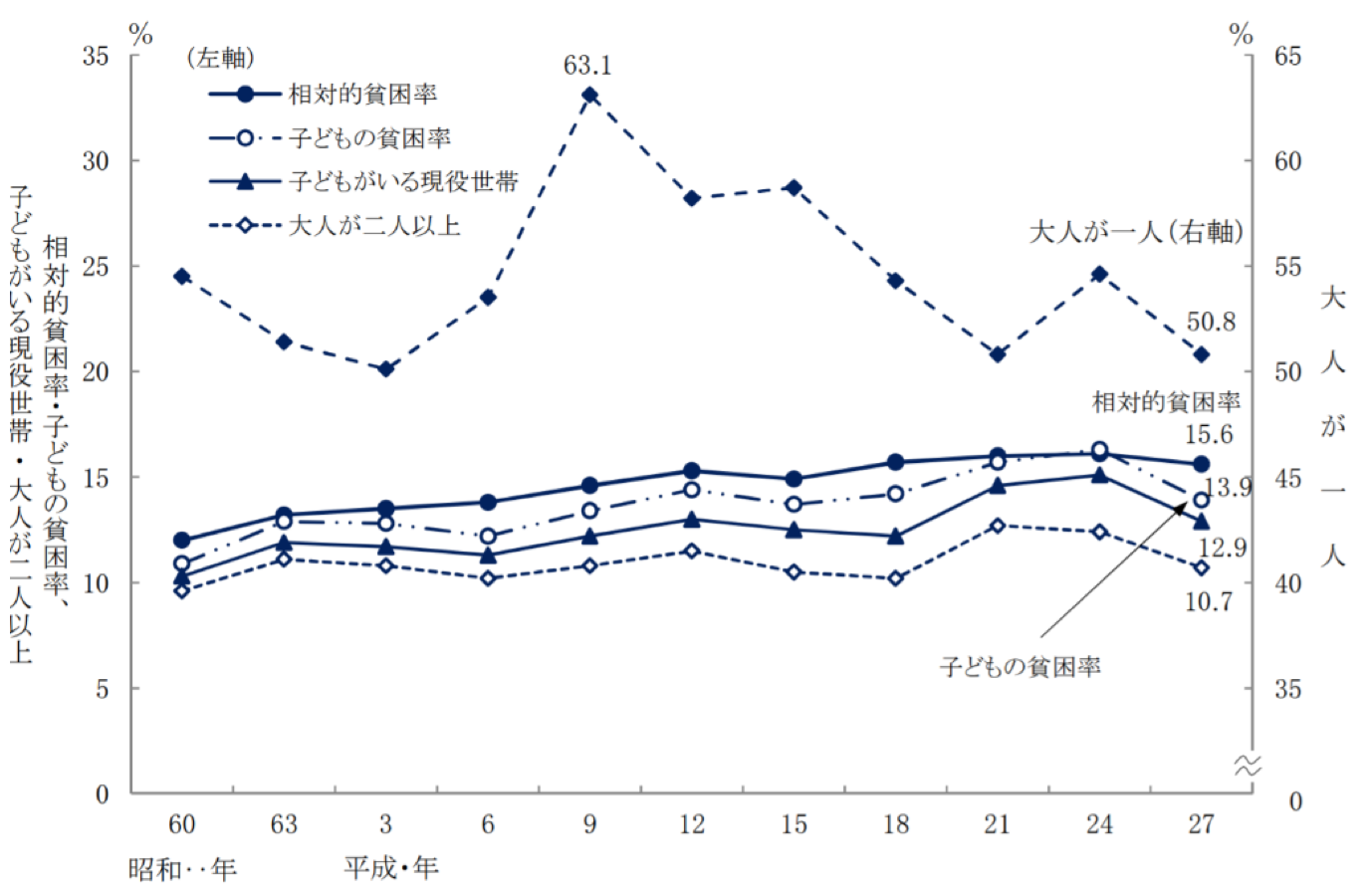

日本の貧困率は、高い状況にあります。それだけ、購買力を高める余地があるといえ、貧困対策が地方創生に効果的といえます。図表1は、貧困率の推移です。

相対的貧困率(所得の中央値の半額に満たない人の割合)は15.6%、子どもの貧困率は13.9%です。ひとり親世帯の貧困率は約50%にも達します。しかも、貧困線(所得の中央値の半額)は年収122万円です。そもそも、中央値の年収245万円の世帯が絶対的な貧困状態にあります。これは中央値(サンプル世帯を年収の多さで順番に並べたときの真ん中の世帯)ですので、半数の世帯が年収245万円以下であることを示しています。

つまり、人口減少下における貧困対策は、貧困世帯のみならず、社会全体にメリットの及ぶ効果的な政策なのです。自治体としては、それを貧困対策として計画的に対応することに加え、地方創生総合戦略や総合計画、経済政策のなかで重要な政策として位置づけ、最重点で取り組む必要があります。

ひとり親・子どもの貧困対策は人口減少の影響緩和に多面的な効果

人口減少の影響を緩和する観点で、貧困対策のなかでも、より多面的な効果を期待できるのが、子どもの貧困対策です。子どもの貧困対策とは、親の所得と、子どもの生育環境や教育環境の関係を切り離す政策です。親が金持ちでも貧乏でもどのような状態でも、すべての子どもに対して、充分な知識や体力、考える力を得る機会を、社会としてできる限り提供することです。

まず、高い需要喚起の効果を期待できます。子どものいる世帯は、そうでない世帯よりも高い購買意欲を持っているため、その所得が増えれば、需要を効果的に刺激します。ひとり親世帯であれば、全般的に所得が低いため、貧困対策がより効果的な需要喚起につながります。

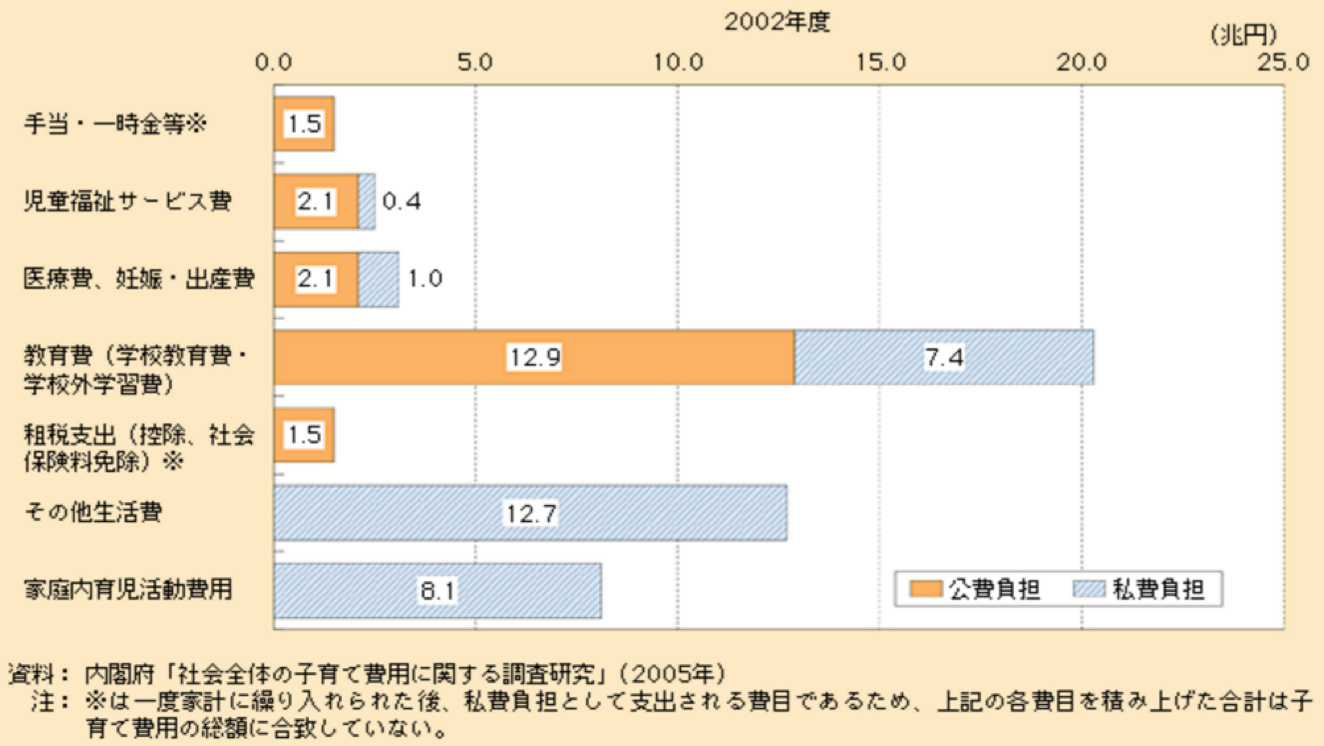

子どものいる世帯の大変さ、ひとり親世帯の苦しさ、子どもの貧困の主因は、日本の子育て費用が私費負担原則になっているためです。図表2は、子育て費用の私費・公費の別です。

古い調査になりますが、子育て費用の総額は約50兆円で、そのうち私費負担が30兆円を占めています。子育て世帯は、いくらお金があっても足りないということは、当事者の実感だけでなく、この調査からも明らかです。

次に、社会全体の出生率向上が期待できます。親の所得と子どもの環境を切り離すには、子育て費用を社会負担原則に変える必要があります。子育て・教育費用の私費負担が、出産の最大の壁になっています。これを社会負担原則に変更すれば、多くの人々の出産意欲を喚起します。

さらに、社会全体の価値増加が期待できます。貧困世帯の子どもは、成長の潜在力を十分に発揮できない構造のなかに置かれています。経済状態という制約を外されれば、潜在力を発揮して、将来、多くの価値を生むことになります。人口減少は、社会全体で生む価値の総量を減少させますので、一人当たりの生む価値を増やすことが重要になります。子どもの貧困解消は、それにつながるのです。

現在、日本の子どもの貧困率は、先進国のなかでも高い状態にあります。子どもの貧困率は13.9%、ひとり親世帯の貧困率は約50%です。朝日新聞(2017年6月27日夕刊)によると、OECD諸国の平均13.2%を上回り「デンマークの2.7%や韓国7.1%などに及ばず、主要36カ国で24位にとどまる」とのことです。

ひとり親・子どもの貧困対策は、社会全体で見れば、非常に有益な投資です。ただ、市場を通じた投資がなされにくい分野であるため、行政を通じた資金配分が重要になります。

貧困脱出の足かせとなっている「実質的な家賃」

貧困からの脱出を目指すとき、最初に行うのは支出を見直すことでしょう。不要不急の支出を削減し、生きるために不可欠な支出や、貧困脱出に必要な支出に回すのです。金銭的な余裕ができれば、時間的な余裕もねん出しやすくなりますので、就職活動や資格の勉強、生活の改善なども行いやすくなります。

問題は、そもそも自由になる支出がないため、見直す余地のないことです。あえて削るとすれば、食費や衣服費、通信費で、それも限界があります。医療費や子どもの教育費を削減すれば、生活すら成り立ちません。

貧困世帯の家計を圧迫しているのは、家賃・光熱水費・移動費の「実質的な家賃」です。具体的に見てみましょう。

民間のワンルーム賃貸住宅の家賃は、業界団体によると、全国平均で月額約5万円です。これに共益費や2年ごとの更新料、駐車場代が上乗せされますので、月額7万円と仮定しましょう。

光熱水費は、総務省の家計調査年報によると、年収273万円以下の2人以上世帯で月額約1万8千円です。

移動費は、軽自動車1台を保有している場合、図表3のとおり、ガソリン代や税金などで年間約36万円かかります。これに、軽自動車購入費(諸経費込60万円で購入し10年間使用)を上乗せすれば、月額3万5千円となります。

すると、これら実質的な家賃だけで、12万3千円となります。少々切り詰めるとして、キリよく月額12万円と仮定しましょう。もし、この世帯の月収が17万円ならば、残りは5万円となり、ここから食費、衣服費、教育費、通信費、その他の生活費をねん出することになります。この5万円をいくら削ろうとしても、削りようがないのです。

家賃・光熱水費・移動費は、それぞれ密接に関係して決まっているため、実質的な家賃とひとまとめに見なすのが適当です。家賃は、建物の性能と場所に左右されます。建物の性能が高ければ、暖房費をそれほどかけずとも暖かく過ごせますが、低ければ暖房費をかけなければ寒さに震えることになります。便利な場所に住宅があれば、自動車はいりませんが、家賃が上がり、不便な場所にあれば、家賃は下がりますが、自動車が不可欠になります。例えば、自動車がなくても比較的移動しやすい、東京都の平均家賃は約6万7千円となっています。逆に、地方都市では、家賃が安くても、自動車が無ければ仕事にも行けません。

自治体で貧困対策を進める場合、この実質的な家賃に目を向ける必要があります。なぜならば、実質的な家賃は、都市構造(高額・不便な公共交通や自動車依存の街区)や民間賃貸住宅の供給構造、住宅の標準的な水準など、貧困の当事者ではどうにもならないことで決まるからです。自治体の公営住宅は、重要な解決策の一つですが、供給数の少なさや立地の不便さ、性能の低さ(老朽化)など、貧困からの脱出を妨げる要素もあります。

これは、貧困対策において、自治体がもっとも重視して取り組むべき分野です。なぜならば、民間のNGOでは取り組めない分野であり、自治体にしか対応できないからです。

貧困世帯を直撃しやすいエネルギー費用

貧困世帯は、エネルギー費用の負担割合が高くなりやすい構造のなかに置かれています。ここでのエネルギー費用とは、具体的に冷暖房費とガソリン代です。これらが、中所得・高所得の世帯よりも、家計を圧迫しやすいのです。

多くの貧困世帯が居住する民間賃貸住宅に主流は、軽量鉄骨造です。いわゆるプレハブのアパートです。工期が短く、耐震性・耐久性があり、安価に建設できる一方、見栄えがきれいで、間取りが広く取れ、部屋が埋まりやすいため、大家さんに選ばれています。

軽量鉄骨住宅の居室は、外気温の影響をダイレクトに受けることが特徴です。鉄の熱伝導率(83.5/W/m・K、以下単位は同じ)は、木材(0.15〜0.25)の約40倍あります。また、住宅の窓サッシに使われているアルミ(236)は、木材の約120倍もあります。ちなみに、ガラス(0.55〜0.75)の熱伝導率は高くありません。居室の内側を厚い断熱材(ロックウール断熱材の熱伝導率は0.038〜0.064)で、すき間なく囲んでいれば、外気温の影響はほとんど受けませんが、建設費が高くなってしまいます。たいていの場合、大家さんは、投資利益を目的として賃貸住宅を建設するため、最低限の建設コストしかかけません。

つまり、貧困世帯の住宅は、夏暑く、冬寒いため、快適な居室温度を確保するためには、冷暖房機器をフルに運転する必要があるのです。それも、生半可な暑さ、寒さではありません。夏は、屋根を照りつける太陽のため、鉄骨の柱は目玉焼きが焼けるくらいの熱さになります。冬は、夜間の冷え込みで、キンキンの冷たさになります。それらの鉄骨が、薄い石膏ボードを挟んで、居室の四方を囲んでいるのです。鉄骨の柱は、夏は発熱材、冬は冷却材となります。それでは、どうしてもエネルギー費用がかかってしまいます。それを我慢すれば、熱中症や風邪などになってしまいます。

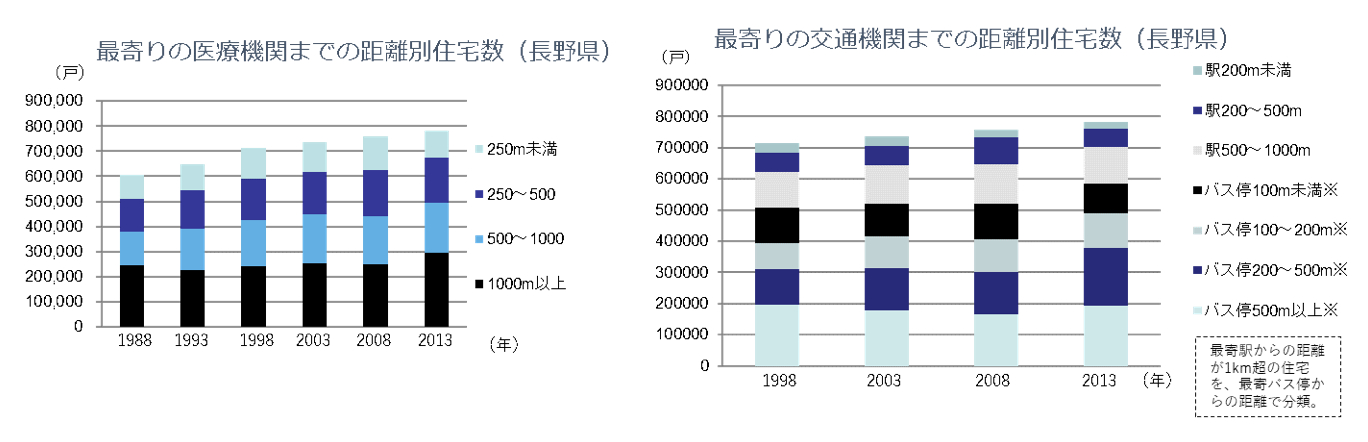

さらに、貧困世帯は家賃の安い住宅を求めがちですが、そうした住宅は不便な場所にあります。不便さを補うとすれば、電車やバスなどの交通費をかけるか、自動車を購入してガソリン代をかけるかしなければなりません。とりわけ、地方都市ではそもそも公共交通が貧弱なため、自動車を使わなければ、日々の買い物すら困難になります。要は、安い家賃と引き換えに、ガソリン代をかけなければならないのです。

これらは、行政の供給する公営住宅でも同じです。民間よりも安い家賃で借りられますが、老朽化して不便な場所にあることが多く、エネルギー費用はかかります。しかも、公営住宅は減少傾向にありますので、希望する貧困世帯がすべて入居できるわけではありません。

そもそも、中所得層以上の住む戸建住宅すら、断熱が不十分な状態にあり、賃貸住宅の断熱がなされていないことは、明白です。図表4は、日本の住宅ストックの断熱状況です。現在の断熱基準に相当する平成11年基準を達成している住宅は、わずか5%しかありません。

貧困世帯から資産世帯、そしてサブリース企業への所得移転

貧困世帯が民間の賃貸住宅に住むということは、貧困世帯から資産世帯への所得移転を意味します。ここでは、資産世帯について、自らの居住に用いない土地や家屋を所有する世帯のことを指します。賃貸住宅の居住者は、大家である資産世帯に対して毎月の家賃を支払いますが、それを資産世帯から見れば、毎月の不労所得を得ることになるからです。

すべからく民間の賃貸住宅は、投資を目的として建設・運営されています。できる限り建設費や維持管理費をかけずに、できる限り多くの家賃収入を得ることが目的です。不足する住宅や良質な住宅を供給することが目的ではありません。よって、見た目はきれいでも、劣悪な質の住宅が供給されやすい構造にあります。とりわけ、断熱性・気密性などの見えない性能は犠牲にされやすいといえます。

こうした資産世帯を対象として、賃貸住宅の建設・運営を請け負う企業がいます。土地の所有者に対し、賃貸住宅の建設・運営・メンテナンスから、金融機関からの資金調達までをパッケージにして、営業しています。入居者の募集を含め、何から何まで企業が請け負ってくれるため、土地所有者の大家は楽々です。一方、企業からすれば、借金や空室といったリスクは、大家が負担してくれるため、確実なビジネスモデルとなります。

最近では、空室のリスクを引き受ける企業まで現れました。賃貸住宅の建設後、全室を企業が一括して長期借り上げし、空室でも家賃を支払うという契約です。サブリース契約と呼ばれます。企業は、賃貸住宅の建設請負である程度の利益を確保しているため、サブリース契約のリスクを吸収できるといわれています。一見すると、賃貸住宅に入居する世帯からの所得を、資産世帯とサブリース企業で分け合うかのようなビジネスモデルです。

ところが、サブリース契約には、資産世帯からサブリース企業への所得移転の側面があります。賃貸住宅の入居率が悪いと、サブリース企業が一括借り上げする家賃を下げられてしまうためです。資産世帯とサブリース企業の関係は、法律上、大家と店子になります。店子のサブリース企業は、入居率が悪い場合、借地借家法に基づき、家賃の減額を求めます。求めに応じないと、メンテナンスや入居者募集の代行契約を打ち切ることをちらつかせ、強引に家賃を減額させます。そうすると、資産世帯の大家は、建設時の借金の返済計画が狂って赤字になり、資産を手放さなければならない事態に陥る場合もあります。こうなると、借金の分だけ、資産世帯からサブリース企業に所得移転されることになります。

国では、消費者問題の観点から不動産のサブリース契約に注目していますが、自治体では、まちづくりや貧困対策の観点から、この問題に本腰を入れて取り組む必要があります。図表5は、長野県の事例ですが、人口減少にもかかわらず、全国的に不便な場所での住宅建設が進んでいます。そうした都市域の膨張や貧困の拡大の背景の一つには、このサブリース問題があるのです。

貧困対策での住宅の重要性を16世紀に見抜いていたフッガー

人口減少社会では、貧困世帯の所得を高め、地域経済の需要を確保することが重要になります。貧困世帯の所得を高めるためには、家賃・光熱費・交通費からなる「実質的な家賃」を減らし、自らや子どものための資金を捻出することが考えられます。ところが、光熱費・交通費のエネルギー費用は、貧困世帯の家計を圧迫する構造になっています。民間賃貸住宅は、貧困世帯から資産世帯への所得移転という性格を持ち、さらにサブリース契約によって資産世帯からサブリース企業への所得移転という連鎖になっています。要は、貧困世帯のなけなしの所得を利益源とするビジネスモデルが、賃貸住宅を核に回っているわけです。この構造に手を付けなければ、貧困対策はなかなか進みません。

世界で初めて、貧困対策での住宅の重要性に気づいたのは、おそらく16世紀のドイツ人、ヤコブ・フッガーです。フッガーは、1521年のドイツ・アウグスブルクで、生活に困窮する市民のため、低家賃の住宅「フッガーライ」を建設しました。1年間の家賃は、わずか100円(1ライン・グルデン=0.88ユーロ=約100円)です。フッガーライに住むのは自立する意思のある貧困者で、所得が改善すると、フッガーライを出ることになっていました。アマデウス・モーツァルトの曾祖父もフッガーライに住んでいたそうです。

フッガーライの驚くべき点は、現在も当時の建物が現存し、同じ目的で使用されていることです。家賃は、1521年以来アップせず、現在も約150人の住人が生活しています。1521年といえば、戦国武将の武田信玄が生まれた年です。第二次世界大戦で一部の建物が被害を受けましたが、戦後に再建されました。

フッガーライは、アウグスブルクの中心部近くの市街地にあり、すぐそばの停留所から、市内のどこへでも路面電車・バスで速く、安く移動できます。ドイツの都市では、公共交通の年間パスを買うのが一般的で、市内どこへでもいつでも乗り放題です。自動車を所有する必要性は薄いといえます。

日本の公営住宅や賃貸住宅でありがちな、安普請の建物ではありません。長屋形式ではありますが、2階建のメゾネットタイプで、各住宅には専用の玄関があります。敷地全体で一つの街区になっていて、入口の門の脇には美味しい料理を出すレストランがあり、敷地内には店やカフェがあります。建物は一定の断熱性があり、ガス暖房があるため、冬でも寒さや結露に悩むことはありません。また、建物にはゴシック様式の装飾も施されていて、今でいうデザイナーズマンションになっています。

フッガーライには「貧乏人は雨露しのげるだけ、ありがたいと思え」という発想が一切ありません。一方、日本の公営住宅は未だ、そうした考え方に配慮していることもあって、投資が難しい状況です。人口減少社会では、貧困対策が地域全体に大きなメリットをもたらすとの認識を共有し、フッガーライに見習った住宅政策を進めていく必要があります。

—-

地域政策デザインオフィス「政策ブログ」より再構成